- Fabio Giallombardo

- Mondi e Culture

- 0 commenti

L’estate di due anni fa ho riunito i miei cari e ho detto loro che avevo bisogno di stare per una settimana lontano da tutti e da tutto perché sentivo l’esigenza di guardarmi dentro. E forse anche di ricominciare a scrivere. Ma sentivo che l’etichetta di scrittore antimafia, che per anni aveva vellicato il mio narcisismo, mi stava ormai stretta: era diventata insopportabile come quella bella camicia che mettevi a vent'anni e, adesso che ne hai più del doppio, ti tira da tutte le parti. Avevo capito che lo studio della mafia come fenomeno storico e sociale rischiava di diventare, per me come per molti altri scrittori di impegno civile, un alibi per non raccontare la reale vita quotidiana di due generazioni, la mia e quella dei miei figli, su cui spesso non si riesce a dire molto più dei soliti stereotipi su padri fragili e in crisi di mascolinità, madri isteriche e sole, figli disorientati e sdraiati.

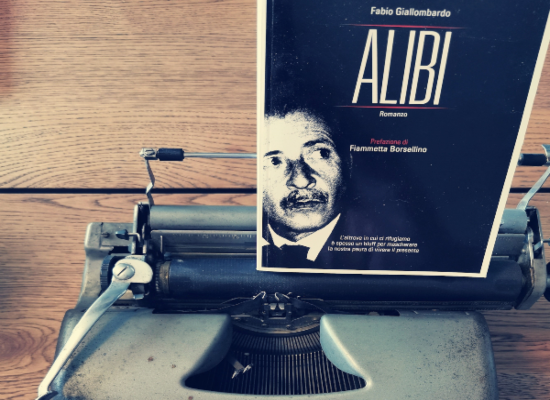

Così ho iniziato a scrivere Alibi, a raccontare una comune storia italiana e l’ho fatto, come in un coro polifonico, prendendo in parallelo il punto di vista di quattro personaggi che la raccontavano ciascuno a modo proprio. La storia che raccontavo era una comune storia borghese vissuta a cavallo fra due regioni a me molto care: la Sicilia e le Marche. Man mano che scrivevo, però, mi rendevo conto che l’archetipo emotivo in cui mi ero tuffato per comprendere l’intrico delle ultime due generazioni era molto più profondo ed antico, profumava della storia più bella e più complessa fra tutte le rotte interiori che da migliaia di anni attraversano il mar Mediterraneo: l’Odissea, quel capolavoro che un popolo intero sognò tremila anni fa e che ci spiega il perché di padri disperatamente in cerca della propria Itaca, ma inconsapevolmente attratti dall'idea di smarrirla ogni volta; e di donne che di volta in volta indossano le maschere di mogli fedeli, ninfe imperturbabili, sirene passionali per cercare di sfuggire al senso del possesso pre-alessandrino di cui sono schiave per mano di chi dice di amarle. E di figli che, non trovando più i loro padri per evirarli e spodestarli, come avevano già fatto Zeus con Crono ed Edipo con Laio, ripiegano sul piano B e così si lanciano nell'impresa di cercarli e di salvarli.

Così i miei personaggi si andavano colorando degli archetipi odissiaci e le due storie, quella moderna e quella antica, si mescolavano indissolubilmente. Ormai quelle quattro voci che urlavano dentro di me attraverso il tic tac della tastiera nel silenzio del mio ritiro volontario, mi mostravano come la sarabanda di pretesti non riguardasse solo le ultime due generazioni, ma l’intera parabola della storia occidentale: Ulisse, Penalope, Calipso e Telemaco non erano che una lunghissima sfilza di maschere pretestuose, indossate da ciascuno di noi per ingannare la paura dell’ignoto, erano quel subdolo alibi interiore, quell’inquietudine che è sempre contemporaneamente desiderio del ritorno ed ansia di prendere il largo ancora una volta.

Ed è proprio lì, nel bel mezzo del delirio polifonico, che davanti ai miei quattro personaggi è comparsa la figura, così cara e familiare alla mia giovinezza, di un uomo che in silenzio, senza accampare scuse e pretesti, ha cercato di rendere la sua terra migliore, più giusta e che non solo è stato ucciso brutalmente dal tritolo a Palermo in via D’Amelio in un’estate in cui io avevo diciott’anni e tutta la vita davanti, ma è stato poi massacrato una seconda volta, in modo molto più subdolo e vile mentre noi diventavamo adulti e genitori, e la sua morte veniva profanata da ben tre processi farsa che avrebbero dovuto inchiodare i suoi assassini e che sono stati invece caratterizzati da una incredibile serie di bugie costruite ad arte, di false ricostruzioni nelle quali ciascuno dei suoi veri assassini aveva confezionato alla perfezione il proprio alibi, lo aveva reso inattaccabile e lo aveva dato in pasto ad un paese di sonnambuli che per vent’anni se l’era bevuto.

E il paradosso – perché nelle storie mediterranee dove il sole picchia forte sul cervello c’è sempre un paradosso – è che a svelare tutto l’imbroglio per primo è stato proprio uno dei cattivi, uno di quelli che l’eroe l’hanno fatto a pezzi fisicamente, un assassino dinamitardo senza scrupoli che è stato capace di uccidere senza battere ciglio decine di esseri umani ma che non ha saputo resistere di fronte allo spettacolo immondo dell’ipocrisia di quella secondo morte, più infamante della prima e più vigliacca.

Così piano piano tutte queste storie si sono intrecciate indissolubilmente nelle quattro voci dei miei personaggi ed Ulisse dal multiforme ingegno ha imparato a dialogare con Paolo Borsellino, la saggia Penelope con l’impetuosa e candida Rita Atria, e il coraggioso Telemaco coi detenuti della casa circondariale che stanno provando a reinserirsi nella società di Marina delle Palme, la città immaginaria delle Marche in cui gran parte della storia è ambientata. Così, mentre venivo letteralmente attraversato da tutte queste storie e le scrivevo, lo scrittore antimafia delle mie opere precedenti ha abbracciato il nuovo e forse più maturo narratore, lo ha aiutato a dare coerenza e forza alla trama, ad uscire dall’angustia provinciale delle storie siciliane e a scrivere un romanzo che fosse davvero una profonda lettera d’amore all’Italia intera e a quel luogo dell’anima antico che da millenni si chiama Europa e bacino del Mediterraneo.

Tornato a casa dal mio eremitaggio di una settimana, stordito e inebriato, ho continuato a lavorare per mesi sul romanzo, per rendere comprensibili ai futuri lettori tutto il groviglio di emozioni che avevo vissuto, per illuminare un po’ quella porta stretta e segreta da cui forse oggi potremmo provare ad entrare, come individui e come popolo, per fuggire dai nostri alibi, per dare un futuro a questa nostra antichissima e meravigliosa civiltà in rovina. E forse non avrei trovato il coraggio di pubblicare davvero questo libro se non lo avessi prima sottoposto alla figlia di quell’uomo che in silenzio e senza urlare mai, ha reso chiaro a me che ho scritto e a voi che leggerete, tutto il percorso: ho scritto timidamente una lettera a Fiammetta Borsellino, che non avevo mai incontrato prima di allora, e il suo entusiasmo nei confronti del mio progetto, la sua rapidissima lettura del romanzo, la sua spontaneità raggiante nell’abbracciare la mia opera e nello scrivere la prefazione, hanno rappresentato per me un sigillo, il timbro di un francobollo di una lettera d’amore che deve essere spedita e non può per nessuna ragiona al mondo rimanere dentro un cassetto.

Adesso Alibi esce dalla placenta della mia interiorità e sarà di tutti quelli che vorranno fare questo viaggio in compagnia di questi strani eroi imperfetti, pieni di paure e inquietudini, ma veri ed autentici come tutti noi quando rinunciamo ad accampare alibi, ed iniziamo davvero a vivere da uomini liberi.

Se ti va guarda la mia video intervista alla casa editrice, ti racconto qualcosa in più su Alibi.

Commenti (0)

Aggiungi nuovo commento